夕日が沈むと山肌の彩はみるみる夕闇に沈んでしまった。

その直前の太陽。よく見ると横に雲仙岳の山影が…。

これは意図した写真ではありません。嬉しい偶然です。

猿岩は阿蘇くじゅう国立公園内のくじゅう山域のほぼ中央。北千里浜の東側、法華院温泉への降り初めの右側の少し丘になったところに立っている。猿の横顔に見える姿が特徴的な岩塊。

山道に不慣れな登山者には良いランドマークになる。

この猿岩は法華院から上ってくると猿には見えないので目標にならないが、

久住別れから降りてくる登山者にはいい目標。

法華院温泉に降りる人はルートが間違っていないことを示す。

すがもり峠を超えて長者原に降りる予定であればこの猿岩が近くに見えるとそれは行き過ぎ。

400mほど引き返して右上に上がる道の道標を探してすがもり峠に向かえばいい。

引き返しは気持ちが落ち込むが、平らな砂地の道なので体力的なダメージは少ない。

初夏を告げるホタルが飛びだした

先々月にホタル撮影の依頼があったが、先方の都合でぽしゃってしまった。

その時、ホタルの良いサンプル写真が手元になかったので、撮影しておくことにした。

どんな撮影でもそうだが、ホタルの撮影は特に事前調査が必要。

何日頃どこでどのような飛び方をするのか知っておかないといけない。

そして近くの街灯、車の往来、市民ギャラリーの有無などのロケハンは必須。

ホタルが驚くので、ホタルが飛び始めてからは懐中電灯は使用出来ない。

撮影中は闇に包まれているので三脚の移動は難しい。

写真の手前に写っている草むらは肉眼ではほどんど見えていないので、

フレーミングもピントの確認もできない。

今回は遭遇しなかったが、撮影ポイントは蝮の生息域でもある。

不用意な闇の中の移動は惨事をもたらす。

やはり自然を相手にするのは大変だ。

また北九州市で大規模火災が発生。

場所は小倉北区魚町商店街に隣接する鳥町食堂街。

私はあまり行ったことがないが、古くからのファンも多い。

原因は鍋のかけ忘れとのこと。2回目の旦過市場の火災原因と同じ。

火を扱う職業でありながら防火意識の希薄さを感じる。

「火を出した人はいたたまれない気持ちだろうね。かわいそうに。」という声を聴いた。

では、延焼で店を失った者はどう考えれば良いのだろう。

失火となれば、出火元は損害賠償を免れることができる。

重過失の判決を受ければ損害賠償の責務が生じるが、補償能力が無ければ同じこと。

今回の火事では人的被害がなかったのが幸い。

火災は運が悪くなければそんなに起こることではない。

「危なかった火事になるところだった。」という経験はきっと多くの人にあると思う。

しかし運はいつも良いというわけにはいかない。何時か火事は起きてしまう。そのスパンが人の一生より長いだけと考える。

これに対抗するためには自分たちの力で初期消火を成功させる必要がある。

商店街などで有効なのは簡易消火栓(簡易型屋外初期消火設備)だろう。

なぜなら消火器は十数秒で放射が終了し、消防隊到着まで火勢を押さえる能力がないためである。

簡易消火栓は水道管直結で1基50万円程度で設置できると聞いた。但し、簡易消火栓などの取り扱いは消防機器は日頃からの訓練が必要になる。

また、日頃からの訓練を行うということで防火意識を維持できるのではないかと思う。

本当に自分たちの商店街を大事に思っているのなら、火事や災害から商店街を守るという意識を持つことが肝要だと思う。

「アニソン花火 北九州芸術花火2022」というものが ミクニワールドスタジアム北九州で開催された。

久しぶりの花火なので1週間前にロケハンし、当日2時間前に現地に到着。

しかし、現場に着いたときは、すでに10台以上の三脚が立っていた。「しまった出遅れた!日頃は人が疎らな所なのにところなのに。」

予定していたところにも三脚が立っていたので、仕方なく足場が悪い斜面にカメラをセットした。

セットを完了した頃にビデオカメラが登ってきた。ビデオカメラはカメラの砲列から少し離れたところにセットしたらしく見えなくなった。

しかし、助手は私のカメラの前に陣取ってしまった。普通は後ろのカメラに邪魔にならないかと確認するのだが、そんな撮影者としての常識はまだ持っていないらしく黙って座りこんでしまった。

カメラの画角に入るわけではなかったので文句はないと思っていたが、花火が始まっても荷物をガチャガチャ漁ったりビニールをバリバリ言わせておにぎりを食べたり。おかげで彼の立てた音が動画の音声に入ってしまった。

彼の仕事は荷物の番かなと思ったが、撮影機材はカメラマンの所に移動したと見えて彼の手元には三脚の袋ぐらいしか残っていない。カメラマンは彼が信用ならないので撮影中のビデオカメラに近づくなということだったのかなと考えてしまった。

まあ隣のおじさんは撮影中に前を横切られたり、懐中電灯を照らされたりしていたから、私の被害はそれよりはましだった。

先日俯瞰写真撮影の相談がありました。撮影範囲が1辺1.8㎞と広くドローンで1枚の写真に収めることは困難。

セスナ機からの撮影を提案しましたが、予算がないのでドローンで撮影できないかとのこと。

そこで、ドローンでメッシュ撮影をして合成することになりました。

その時は写真合成に自信がなかったのでデザイナーさんに担当していただいた。

もちろん、写真の合成が自分でできないことは悔しいので、納品後に練習しました。

合成し易い写真の撮影、歪みのない合成などの試行錯誤を繰り返し、

そのためにドローンが飛んだ時間は10時間以上、画像処理にその倍の時間。

受注経費として計算すると大赤字ですが、この技術確立は大きな収穫になりました。

その写真合成の練習で作ったのが上の写真。

撮影高度は許可不要の150m。写真横辺の長さは約1.4㎞。この撮影のために飛行した時間は1時間を超えます。

よく見ると一枚一枚の畑の色が微妙に違うのが分かります。

今から麦が色付いたり、稲が育ったりするとまた違った模様になるのでしょうね。

農家の皆さん、圃場の写真はいかがですか?(さりげなく営業です)

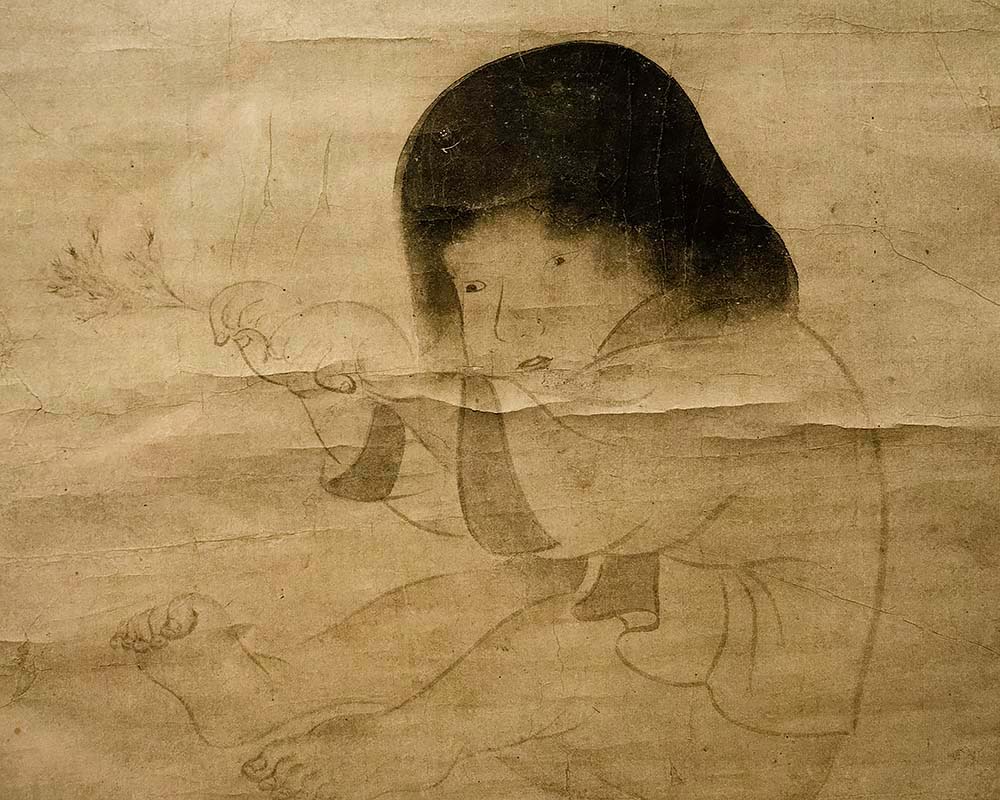

ガラス乾板はフィルムが発明される前に使われていた感材で、ガラスに銀乳剤を塗ったもの。今から考えると脆く重く傷がつきやすい厄介なものですが、撮影現場に暗室が必要だった湿板写真に比べるとものすごく扱いやすく、当時としては画期的な発明でした。

この発明によりアマチュアも写真を撮れるようになったと思います。

写真自体は古い物で傷やカビがありましたが、頑張ってきれいにしてみましたどうでしょうか。

この写真はきっちり撮影されており周辺部の画像の乱れも少ない。良いレンズを使い適正な露出に丁寧な現像。どうやら写真館の写真技師が撮ったものらしい。ほかに工場内で作業している写真もあるので、何かの記念で撮った記録写真のようです。

この写真に写っている人の服装から大正か昭和の初期のものと思いますが、この写真の経歴が全く分かりません。瓦か豪雪地帯用ではないということと、分かりにくいですが建物の向こうの空に電車の架線のようなものが写っています。看板を読むと「阿部撚糸工場」と書かれていますが、現存している会社かどうかわかりません。

梅の花が咲く頃から庭にメジロが来るようになった。

ガラス戸の内側からそっと見ている分には良いが、扉を開くと逃げてしまう。

そこで、カメラをジンバルに載せてリモート撮影をしてみた。

カメラとジンバルは別々にコントロールするのだが、ジンバルのBluetoothは大丈夫だが、カメラとのWi-Fi接続が安定しない。

一度完全に通信が途絶えるとカメラの操作が必要になり、カメラに近づくとメジロが逃げてしまう。

今回は長いUSBケーブルを使うことにした。

野鳥の撮影は望遠レンズが定番だが、至近距離での撮影も良い画像が得られる。

機会があれば、中継器を使ったワイヤレスリモート撮影をやってみたい。

この時撮影した動画を「https://youtu.be/56T_WfaDVRk」で公開しています。

なんのドラマもない映像ですが、メジロが周りを気にしながら一生懸命食べている姿をお楽しみください。

月が綺麗だったので、久しぶりに工場夜景の撮影に行った。

街の風景はいつの間にか変ったりするので、なるべく定期的に撮っておきたいなと思っている。

この工場も何処か変化していると思うのだが、私にはわからない。いつか誰かから教えられて気づくことになるのだろう。

夜景撮影については、色々なレンズを試したりして写し方は習得したつもりだが、どう工夫しても天候には勝てない。

それで、今回のように空気が綺麗なときは逃せない。

下の写真は、上の写真の集合煙突の基底部分を拡大したもの。

作業員がいればはっきりと姿が写る解像度なのでこれで十分と思う。(露光中に動かなければの話だが)

写真は縦120cm、横450cmで解像度180dpi。誰か原寸大でプリントしたいと言う人はいないかな。

8月はフィギュアスケート大会の撮影で始まった。

スケートリンクの横で朝から晩まで選手の演技を見ているのだが、どうもジャンプの種類が分からない。

アクセルとサルコウは少し分かるようになったが、その他のジャンプは良く分からない。

それでもジャンプのタイミングは読めるようになったので良しとしよう。

フィギュアスケートは20年以上も前に国際レベルのエキシビションの撮影をさせてもらったことがある。

フィリップ・キャンデローロやスルヤ・ボナリーが活躍していた頃である。その時は選手の動きの速さに目が回った。

今回はカメラも進化した上に、地方大会なので少し余裕があると思っていたが、やはり最初はその動きに付いていくのに大変だった。

でも、楽しかった。なんといっても映像ではなく生で競技を見ることができた。

ホタルが出ているよ。という声に誘われて近所の小川に行ってみました。

ここは時折近所の人が訪れるだけの静なところです。残念ながらホタルの数は例年より少なくちょっとさびしい感じでした。

ホタルの撮影で面倒なのは、ピント合わせです。レンズの絞りは開放近くを使いますので、正確なピント合わせが必要なのですが、ここは街灯もないところなのでファインダーもモニターも真っ暗。ピント合わせができません。

そこで誰もいなくなるのを待ってライトをあててピントを合わせました。ホタルがびっくりして光らなくなったら困るなと思ったのですが、近くを車が通ったとでも思ったのか光るのを止めることはありませんでした。ホタル鑑賞地ではできない荒業です。